La transition énergétique est au cœur des préoccupations actuelles, et le chauffage des bâtiments joue un rôle crucial dans cette évolution. Les chaudières écologiques représentent une avancée majeure pour réduire l’empreinte carbone du secteur résidentiel et tertiaire. Ces systèmes innovants allient performance énergétique et respect de l’environnement, offrant des solutions durables pour répondre aux défis climatiques. Mais comment fonctionnent ces technologies de pointe et quels sont les critères essentiels pour choisir la chaudière verte la plus adaptée à ses besoins ?

Technologies des chaudières écologiques modernes

L’évolution des technologies de chauffage a permis l’émergence de plusieurs types de chaudières écologiques, chacune avec ses spécificités et ses avantages. Ces innovations visent à optimiser l’utilisation des ressources énergétiques tout en minimisant l’impact environnemental.

Chaudières à condensation : principes et rendement énergétique

Les chaudières à condensation représentent une avancée significative dans le domaine du chauffage écologique. Leur principe de fonctionnement repose sur la récupération de la chaleur latente contenue dans les fumées de combustion. En condensant la vapeur d’eau présente dans ces fumées, ces chaudières parviennent à extraire une énergie supplémentaire qui serait autrement perdue.

Cette technologie permet d’atteindre des rendements énergétiques exceptionnels, souvent supérieurs à 100% sur le pouvoir calorifique inférieur (PCI). Concrètement, cela signifie qu’une chaudière à condensation peut produire plus d’énergie utile qu’elle n’en consomme en combustible, une performance remarquable qui se traduit par des économies substantielles sur les factures de chauffage.

L’efficacité des chaudières à condensation est particulièrement marquée lorsqu’elles sont couplées à des systèmes de chauffage basse température, comme les planchers chauffants ou les radiateurs surdimensionnés. Ces émetteurs permettent de travailler avec des températures de retour d’eau plus basses, favorisant ainsi le phénomène de condensation et maximisant le rendement de l’installation.

Chaudières à biomasse : valorisation des ressources renouvelables

Les chaudières à biomasse représentent une alternative écologique prometteuse, utilisant des ressources renouvelables comme combustible. Ces systèmes peuvent fonctionner avec différents types de biomasse, tels que les granulés de bois (pellets), les plaquettes forestières ou les résidus agricoles.

L’un des principaux avantages des chaudières à biomasse réside dans leur bilan carbone quasi neutre. En effet, le CO2 émis lors de la combustion correspond à celui absorbé par les plantes durant leur croissance, créant ainsi un cycle vertueux. Cette caractéristique en fait une solution de choix pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments.

Les chaudières à granulés, en particulier, se distinguent par leur automatisation poussée et leur rendement élevé, pouvant atteindre 90% voire plus. Elles offrent un confort d’utilisation comparable à celui des chaudières traditionnelles, tout en s’inscrivant dans une démarche écologique.

Micro-cogénération : production simultanée de chaleur et d’électricité

La micro-cogénération représente une innovation majeure dans le domaine des chaudières écologiques. Cette technologie permet de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité à partir d’une même source d’énergie, généralement du gaz naturel ou du biogaz.

Le principe de fonctionnement repose sur un moteur thermique ou une pile à combustible qui, en produisant de l’électricité, génère également de la chaleur. Cette chaleur, au lieu d’être perdue, est récupérée et utilisée pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. L’efficacité globale d’un système de micro-cogénération peut ainsi atteindre 90%, voire davantage.

L’un des avantages majeurs de la micro-cogénération est sa capacité à réduire la dépendance au réseau électrique. En produisant une partie de l’électricité consommée par le bâtiment, ces systèmes contribuent à soulager le réseau lors des pics de demande et à améliorer l’autonomie énergétique des utilisateurs.

Chaudières hybrides : intégration des énergies renouvelables

Les chaudières hybrides représentent une approche novatrice combinant différentes sources d’énergie pour optimiser l’efficacité et réduire l’impact environnemental. Ces systèmes associent généralement une chaudière à condensation classique avec une pompe à chaleur électrique.

Le principe de fonctionnement des chaudières hybrides repose sur une gestion intelligente des sources d’énergie. La pompe à chaleur, plus économique et écologique, est privilégiée lorsque les conditions climatiques sont favorables. La chaudière à condensation prend le relais lorsque les températures extérieures sont trop basses pour un fonctionnement optimal de la pompe à chaleur.

Cette flexibilité permet d’optimiser les performances énergétiques tout au long de l’année, en s’adaptant aux variations climatiques et aux besoins spécifiques du bâtiment. Les chaudières hybrides offrent ainsi une solution de transition intéressante, permettant de réduire progressivement la dépendance aux énergies fossiles tout en bénéficiant de la fiabilité des systèmes traditionnels.

Critères de performance environnementale

L’évaluation de la performance environnementale des chaudières écologiques repose sur plusieurs critères clés. Ces indicateurs permettent de comparer objectivement les différentes technologies et de choisir la solution la plus adaptée aux exigences environnementales actuelles.

Émissions de CO2 et impact carbone

L’impact carbone est devenu un critère primordial dans l’évaluation des systèmes de chauffage. Les émissions de CO2 sont mesurées en grammes par kilowattheure (g/kWh) produit, permettant une comparaison directe entre les différentes technologies.

Les chaudières à biomasse se distinguent par leur bilan carbone quasi neutre, avec des émissions nettes proches de zéro lorsque la ressource est gérée durablement. Les chaudières à condensation au gaz naturel, bien que moins performantes sur ce critère, offrent néanmoins une réduction significative des émissions par rapport aux chaudières traditionnelles, avec des valeurs typiques autour de 200 g CO2/kWh.

Pour les systèmes hybrides et la micro-cogénération, l’impact carbone dépend fortement du mix électrique local. Dans les pays où l’électricité est largement décarbonée, ces technologies peuvent afficher des performances environnementales particulièrement intéressantes.

Efficacité énergétique et étiquette énergie européenne

L’efficacité énergétique est un indicateur clé de la performance des chaudières écologiques. Elle se mesure par le rapport entre l’énergie utile produite et l’énergie consommée. L’Union Européenne a mis en place un système d’étiquetage énergétique standardisé pour faciliter la comparaison entre les différents modèles.

Les chaudières les plus performantes atteignent la classe A++, avec des rendements saisonniers supérieurs à 90%. Les chaudières à condensation et les systèmes hybrides se situent généralement dans cette catégorie. Les chaudières à biomasse de dernière génération peuvent également atteindre ces niveaux de performance, notamment grâce à des systèmes de régulation avancés.

L’étiquette énergie ne reflète pas seulement l’efficacité intrinsèque de la chaudière, mais prend également en compte des facteurs comme la régulation et la production d’eau chaude sanitaire, offrant ainsi une vision plus globale de la performance du système.

Consommation d’eau et gestion des ressources

La gestion des ressources en eau est un aspect souvent négligé dans l’évaluation des systèmes de chauffage. Pourtant, certaines technologies peuvent avoir un impact significatif sur la consommation d’eau, notamment pour le traitement des fumées ou le refroidissement des équipements.

Les chaudières à condensation, par exemple, produisent des condensats acides qui doivent être traités avant rejet. Bien que les volumes soient généralement faibles, cet aspect doit être pris en compte dans l’installation. Les systèmes de micro-cogénération peuvent nécessiter des appoints d’eau plus fréquents en raison de leur complexité accrue.

À l’inverse, les chaudières à biomasse et les systèmes hybrides ont généralement un impact limité sur la consommation d’eau. Leur performance sur ce critère peut constituer un avantage dans les régions où la ressource en eau est sous pression.

Durabilité et cycle de vie des équipements

La durabilité des chaudières écologiques est un facteur crucial pour évaluer leur véritable impact environnemental. Une analyse du cycle de vie (ACV) permet de prendre en compte tous les aspects, de la fabrication au recyclage en passant par l’utilisation.

Les chaudières à condensation et les chaudières à biomasse offrent généralement une durée de vie élevée, souvent supérieure à 20 ans avec un entretien adéquat. Cette longévité permet d’amortir l’impact environnemental initial lié à leur fabrication.

Les systèmes plus complexes comme la micro-cogénération ou les chaudières hybrides peuvent avoir une durée de vie légèrement inférieure en raison du nombre plus important de composants. Cependant, leur performance énergétique accrue peut compenser cet aspect sur le long terme.

La recyclabilité des matériaux utilisés est également un critère important. Les fabricants s’efforcent de plus en plus d’utiliser des matériaux recyclables et de faciliter le démontage en fin de vie, contribuant ainsi à l’économie circulaire.

Sélection d’une chaudière écologique adaptée

Choisir la chaudière écologique la plus adaptée à ses besoins nécessite une analyse approfondie de plusieurs facteurs. Cette démarche permet d’optimiser les performances énergétiques et environnementales tout en assurant le confort des occupants.

Analyse des besoins thermiques du bâtiment

La première étape dans la sélection d’une chaudière écologique consiste à évaluer précisément les besoins thermiques du bâtiment. Cette analyse prend en compte plusieurs paramètres :

- La surface à chauffer et le volume des pièces

- Le niveau d’isolation thermique du bâtiment

- Les habitudes de vie des occupants

- Les conditions climatiques locales

- Les besoins en eau chaude sanitaire

Un diagnostic de performance énergétique (DPE) peut fournir des informations précieuses sur la consommation actuelle et les potentiels d’amélioration. Pour les bâtiments neufs, une simulation thermique dynamique permet d’estimer avec précision les besoins futurs.

La puissance de la chaudière doit être dimensionnée en fonction de ces besoins. Un surdimensionnement entraînerait une surconsommation et des cycles de fonctionnement courts, néfastes pour la durée de vie de l’équipement. À l’inverse, une puissance insuffisante ne permettrait pas d’assurer le confort thermique par grand froid.

Compatibilité avec les systèmes de distribution existants

La compatibilité de la nouvelle chaudière écologique avec le système de distribution de chaleur existant est un critère essentiel, particulièrement dans le cadre d’une rénovation. Les différents types d’émetteurs (radiateurs, planchers chauffants, ventilo-convecteurs) ont des exigences spécifiques en termes de température de fonctionnement.

Les chaudières à condensation, par exemple, atteignent leur efficacité maximale avec des systèmes basse température comme les planchers chauffants ou les radiateurs surdimensionnés. Si le bâtiment est équipé de radiateurs haute température, il peut être nécessaire de les remplacer ou d’opter pour une solution hybride.

Pour les chaudières à biomasse, il faut s’assurer que le réseau de distribution peut supporter les températures plus élevées généralement produites par ces systèmes. Dans certains cas, l’installation d’un ballon tampon peut être nécessaire pour optimiser le fonctionnement de l’installation.

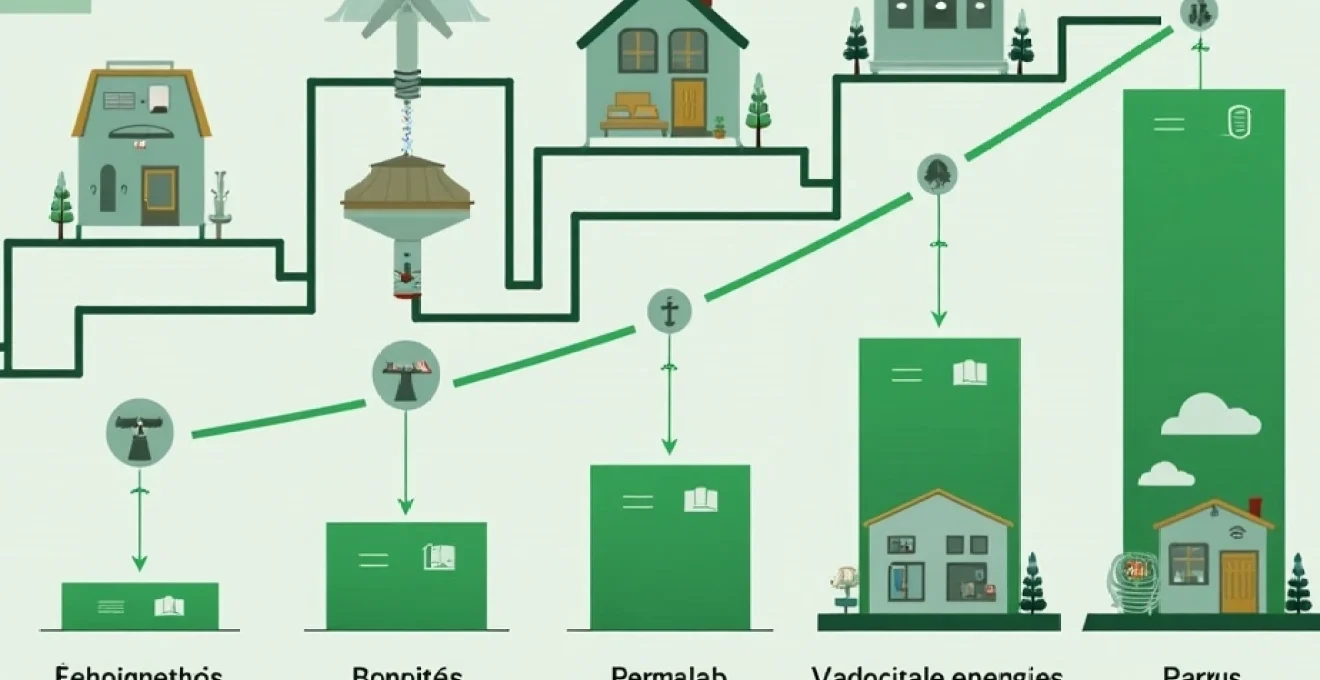

Intégration aux smart grids et à la domotique

L’intégration des chaudières écologiques aux réseaux intelligents ( smart grids ) et aux systèmes de domotique représente une opportunité majeure d’optimisation énergétique. Ces technologies permettent une gestion fine de la production et de la consommation d’énergie, en tenant compte de multiples paramètres en temps réel.

Les chaudières équipées de régulations intelligentes peuvent communiquer avec d’autres équipements du bâtiment, comme les thermostats connectés ou les systèmes de gestion de l’énergie. Cette interconnexion permet d’ajuster la production de chaleur en fonction de l’occupation réelle des locaux, des prévisions météorologiques, ou même des tarifs variables de l’énergie.

Pour les systèmes de micro-cogénération, l’intégration aux smart grids offre la possibilité de participer à l’équilibrage du réseau électrique. La production d’électricité peut être modulée en fonction des besoins du réseau, contribuant ainsi à la stabilité globale du système énergétique.

L’évolution vers des bâtiments intelligents et connectés ouvre de nouvelles perspectives pour l’optimisation des systèmes de chauffage écologiques, promettant des gains significatifs en termes d’efficacité énergétique et de réduction de l’empreinte carbone.

Coût global et retour sur investissement

L’analyse du coût global d’une chaudière écologique est essentielle pour évaluer la pertinence de l’investissement sur le long terme. Cette approche prend en compte non seulement le coût d’achat initial, mais aussi les frais d’installation, de maintenance et de fonctionnement sur toute la durée de vie de l’équipement.

Les coûts d’exploitation varient considérablement selon le type de chaudière et le combustible utilisé. Les chaudières à biomasse, par exemple, bénéficient généralement de coûts de combustible plus faibles, mais peuvent nécessiter un entretien plus fréquent. Les chaudières à condensation au gaz naturel offrent un bon compromis entre coût d’achat et frais de fonctionnement, surtout dans les régions où le gaz est peu onéreux.

Le retour sur investissement (ROI) dépend de nombreux facteurs, notamment :

- L’efficacité énergétique de la nouvelle chaudière par rapport à l’ancienne

- Les prix de l’énergie et leur évolution prévisible

- Les aides financières disponibles pour l’installation

- La durée de vie estimée de l’équipement

En général, les chaudières écologiques offrent un ROI intéressant sur le long terme, avec des périodes d’amortissement variant de 5 à 15 ans selon les technologies et les contextes. Il est recommandé de réaliser une simulation financière détaillée pour comparer les différentes options et identifier la solution la plus avantageuse économiquement.

Réglementation et incitations pour les chaudières vertes

Le cadre réglementaire et les incitations financières jouent un rôle crucial dans le développement et l’adoption des chaudières écologiques. Ces mesures visent à accélérer la transition énergétique dans le secteur du bâtiment, en encourageant les propriétaires et les constructeurs à opter pour des solutions de chauffage plus performantes et respectueuses de l’environnement.

Normes RT2012 et RE2020 pour les constructions neuves

La réglementation thermique RT2012, en vigueur depuis 2013, a marqué un tournant dans l’efficacité énergétique des bâtiments neufs. Elle impose des exigences strictes en termes de consommation d’énergie primaire, favorisant ainsi l’adoption de systèmes de chauffage performants comme les chaudières à condensation ou les pompes à chaleur.

La réglementation environnementale RE2020, entrée en application en 2022, va encore plus loin en intégrant des critères d’impact carbone. Cette nouvelle norme encourage fortement l’utilisation de chaudières écologiques, en particulier celles fonctionnant aux énergies renouvelables. Les exigences de la RE2020 se durcissent progressivement jusqu’en 2031, poussant le marché vers des solutions toujours plus innovantes et respectueuses de l’environnement.

Crédit d’impôt transition énergétique (CITE) et MaPrimeRénov’

Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) a longtemps été un levier majeur pour encourager la rénovation énergétique des logements. Depuis 2020, il est progressivement remplacé par le dispositif MaPrimeRénov’, une aide plus directe et accessible à un plus grand nombre de ménages.

MaPrimeRénov’ propose des subventions pour l’installation de chaudières écologiques, avec des montants variant selon les revenus du foyer et le type d’équipement choisi. Les chaudières à très haute performance énergétique, les chaudières à biomasse et les systèmes solaires combinés sont particulièrement favorisés par ce dispositif.

Certificats d’économie d’énergie (CEE) et aides locales

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) oblige les fournisseurs d’énergie à promouvoir l’efficacité énergétique auprès de leurs clients. Dans ce cadre, ils proposent des primes pour l’installation de chaudières écologiques, qui peuvent se cumuler avec d’autres aides comme MaPrimeRénov’.

En complément des dispositifs nationaux, de nombreuses collectivités locales (régions, départements, communes) proposent leurs propres aides pour encourager l’adoption de systèmes de chauffage écologiques. Ces aides peuvent prendre la forme de subventions directes, de prêts à taux zéro ou d’accompagnement technique.

La combinaison des différentes aides disponibles peut significativement réduire le coût d’acquisition d’une chaudière écologique, rendant ces technologies plus accessibles et accélérant la transition énergétique dans le secteur résidentiel.

Maintenance et optimisation des chaudières écologiques

L’entretien régulier et l’optimisation continue des chaudières écologiques sont essentiels pour maintenir leurs performances environnementales et économiques sur le long terme. Une maintenance appropriée permet non seulement de prolonger la durée de vie de l’équipement, mais aussi de garantir son efficacité énergétique et sa sécurité de fonctionnement.

Entretien préventif et contrôle des émissions

Un entretien préventif régulier est crucial pour toutes les chaudières écologiques, quelle que soit la technologie utilisée. Cet entretien comprend généralement :

- Le nettoyage des échangeurs de chaleur et des brûleurs

- La vérification et le réglage des paramètres de combustion

- L’inspection des systèmes de sécurité

- Le contrôle de l’étanchéité des circuits

Pour les chaudières à biomasse, une attention particulière doit être portée au nettoyage des cendres et à la vérification des systèmes d’alimentation en combustible. Les chaudières à condensation nécessitent un contrôle régulier du système d’évacuation des condensats.

Le contrôle des émissions est un aspect important de la maintenance, particulièrement pour les chaudières à combustion. Des mesures régulières des taux de CO, NOx et particules fines permettent de s’assurer que l’équipement respecte les normes environnementales en vigueur et fonctionne de manière optimale.

Régulation intelligente et adaptation aux conditions climatiques

Les systèmes de régulation intelligente jouent un rôle clé dans l’optimisation des performances des chaudières écologiques. Ces dispositifs permettent d’adapter finement la production de chaleur aux besoins réels du bâtiment, en tenant compte de multiples paramètres :

La température extérieure et les prévisions météorologiques, l’occupation des locaux, les apports solaires, et même les préférences individuelles des occupants peuvent être pris en compte pour ajuster le fonctionnement de la chaudière. Les systèmes les plus avancés utilisent des algorithmes d’apprentissage pour anticiper les besoins et optimiser en continu les paramètres de fonctionnement.

L’intégration de sondes de température dans chaque pièce, couplée à des vannes thermostatiques intelligentes, permet une gestion zone par zone du chauffage, évitant ainsi le gaspillage d’énergie dans les espaces inoccupés ou naturellement plus chauds.

Couplage avec des systèmes de stockage thermique

Le couplage des chaudières écologiques avec des systèmes de stockage thermique offre de nouvelles perspectives d’optimisation. Ces dispositifs permettent de découpler la production de chaleur de son utilisation, offrant ainsi une plus grande flexibilité et une meilleure efficacité énergétique.

Pour les chaudières à biomasse, un ballon tampon permet de lisser le fonctionnement de la chaudière, réduisant les cycles courts et améliorant le rendement global. Dans le cas des systèmes solaires combinés, le stockage thermique est essentiel pour gérer l’intermittence de la ressource solaire.

Les technologies de stockage thermique évoluent rapidement, avec l’apparition de solutions innovantes comme les matériaux à changement de phase ou le stockage thermochimique. Ces avancées promettent d’améliorer encore les performances des chaudières écologiques, en permettant un stockage plus compact et plus efficace de l’énergie thermique.

L’optimisation continue des chaudières écologiques, combinant maintenance préventive, régulation intelligente et technologies de stockage avancées, est la clé pour maximiser les bénéfices environnementaux et économiques de ces systèmes sur le long terme.